كارثة مصب ملوية: براءة المناخ والسدود

عبد الرحمان الحرادجي

أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الأول، وجدة

يقول المثل: عندما تسقط البقرة، تكثر السكاكين. ينطبق هذا على ما وقع لوادي ملوية الذي لا يعرَف باسم “نهر ملوية” الذي تتداوله المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، بكل أصنافها على السواء، في قضية بيئية وتنموية لم تتوقف الألسن من لوكها منذ بضعة أسابيع. وتحمل تغطيات هذه القضية الطارئة في طياتها ثغرات معرفية، علمية وتقنية، مجرجرة معها الصواب والخطأ في المعلومات وفي قراءتها. ويتمحور الحدث حول تراجع وفرة الماء في سافلة هذا المجرى وما يترتب عنه من مضاعفات في المقطع الممتد بين مصبه وبين سد مشرع حمادي، وعلى رأسها شح الماء وتملحه وضياع غلل الفلاحين، ومعاناة الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية جراء ذلك. أفرز هذا الوضع الطارئ حَراكا بيئويا أثار ضجيجا إعلاميا قويا، لم يشف غليله من دُعوا إلى المنابر المتعددة للتفسير والتأويل والتعليق و”الخبرة”…

“عجز الجريان المائي عن بلوغ مصب وادي ملوية لأول مرة في تاريخه” عبارة ترددت كثيرا وبقوة في كافة أصناف الأجهزة الإعلامية الوطنية والدولية منذ الخريف الماضي، بفضل حراك الناشطين البيئويين والجمعويين والإعلاميين، غير أنها لا تعني الكثير على المستوى الهدرومناخي. أشارت أصابع الاتهام في هذه النازلة إلى الجفاف وإلى الاستغلال المفرط. فالجفاف هنا وُصف بالحاد، بل بغير المسبوق بالنسبة لبعض المهولين، بينما الظاهرة في الواقع عادية جدا ومترددة بلا أي مضاعفات؛ غير أن ما حدث خلال الموسم الحالي من تملح للماء أصبح لافتا. أما الاستغلال المفرط فقد تجاوز المألوف حقا، بكثرة الفاعلين وتنامي التجهيزات المسخرة لضخ المياه. أما اتهام البعض للسدود في شُح مياه السافلة فيبقى مجانبا للصواب، بحكم المسافة الطويلة التي تفصلها عن المصب، حيث لا تقل عم 90 كيلومترا، يتلقى الوادي على امتدادها واردات مائية وفيرة بمتوسط صبيب يفوق سبعة أمتار مكعبة في الثانية. وإلى وقت قريب كان هذا الحجم المائي يذهب هدرا إلى البحر، بالرغم من كونه يغذي المنطقة الرطبة حول الخور، والتي تشكل موئلا للتنوع البيولوجي ذي قيمة لافتة في وسط له من القحولة قسط وفير. والعجز المائي لا يمكن تعليقه منطقيا على مشجب الجفاف، بحكم وجود سدود كبرى تحجز مئات الملايين من الأمتار المكعبة من الماء، وبوجود صبيب لا يستهان به في سافلة آخر سد، مما يحوّل الأنظار حتما إلى ما يحدث من ضخ في هذا المقطع من السافلة المتصل بالبحر.

⦁ الوقائع

يتتبع العديد من نشطاء البيئة ما يحدث في مجرى وادي ملوية وغيره من الأماكن الحساسة ذات الصلة منذ عدة سنوات، بل منذ عقود، وتفطن بعضهم إلى نقص في صبيب هذا الوادي في سافلة آخر سد ليس سوى الحقينة المتواضعة لمشرع حمادي، بحكم وظيفتها التي رصدت له في إنشائه. هذا السد لا يخزّن الماء بقدر ما يقوم بتوزيعه على مختلِف مرافق استهلاكه من سقي المزروعات والمغروسات والتزويد بالماء الشروب للمدن كما في للبوادي. أسهم تراجع الواردات المائية في عجز نسبي في منطقة المصب، ليؤثر في حركية البيئة وفي موائلها ومكوناتها، بما في ذلك المصب نفسه والفروع المهجورة والمنعطفات المقطوعة ومناقعها، حيث موطن محمية تُؤوي ثروة من النباتات والأسماك والزواحف وغيرها، وترتادها أسراب من الطيور المحلية والمهاجرة. يخضع هذا الشأن كذلك للتتبع والمراقبة من قبل المصالح العمومية المختصة، وهي طبعا غير غافلة عما يجري ميدانيا، إلى جانب عدد من الباحثين الأكاديميين من خلال جولاتهم الميدانية وأبحاثهم العلمية وتأطيرهم لبحوث الطلاب في مختلف المستويات، من إجازة وماستر ودكتوراه، بما في ذلك الرحلات الميدانية التي تنظم لفائدتهم. وإذا كان معظم هؤلاء يعملون في صمت، فإن النشطاء البيئيين، أو البيئويين (écologistes) على الأصح، أحدثوا ضجيجا بحَراكاتهم وخرجاتهم الإعلامية، لكن يبقى من المؤكد أن كثيرا منهم لم يقولوا سوى جزءًا من الحقيقة، لأسباب مفهومة، غالبا ما تكون لها أبعاد إيديولوجية وسياسية أو براغماتية تروم تحقيق أهداف معلنة وأخرى قد تكون غير معلنة، إن لم تكن تعكس نقصا في الاطلاع والخبرة العلمية والتحريات الميدانية. إن بعضا من الذين خاضوا في الموضوع ليسوا بالضرورة خبراء أو متخصصين أو باحثين أكاديميين كما تقدمهم بعض المنابر، وإنما يتقاسمون حسا بيئيا قد تشوبه العاطفة والسياسة والمصالح، مما يبعدهم أحيانا عن الواقعية والمنطق السليم في استيعاب ما يحدث، وهذا ما يستشف من تصريحاتهم ومواقفهم ومن المعلومات التي أدلوا بها، وقد جاء هذا من بين الحوافز التي حثت على كتابة هذه السطور.

تكاثرت التقارير الصحفية، في غياب شبه تام لتصريحات أو توضيحات من الجهات الرسمية المختصة أو تفسيرات كافية ومقنعة حتى من بعض الجامعيين الذين لم يتجشموا عناء استجلاء الموضوع بما فيه الكفاية، أو لم يجرؤوا على الخوض في مواضيع حساسة، مما فتح باب التأويلات والتفسيرات على مصراعيه، بل والاجتهادات في البحث عن المسببات التي تكمن وراء ما وقع. وفي خضم تواتر التغطيات الصحفية المكتوبة والمسموعة والمرئية، ظهرت تفسيرات تجانب الصواب تارة وتقاربه تارةً أخرى، وهو الأمر الذي يستدعي توضيح بعض الإشكالات المطروحة وتصحيح بعض التصورات والتفسيرات الخاطئة، إلى جانب مناقشة بعض ملابساتها المثيرة للجدل أو التي لم تحسم المعرفة العلمية الرصينة بعد في شأنها، ولا سيما منها تلك المتصلة بتقلبات المناخ والتنبؤ بمآله ومستقبله وانعكاساته.

انبرى البعض إلى تفسير تراجع صبيب ملوية بالجفاف المستفحل منذ مدة، بل ربطه البعض الآخر بظاهرة “التغيرات المناخية”، بينما أورد البعض أن السبب يعود إلى الضخ المفرط في غياب تزود كاف من العالية، بل وبسبب بناء السدود التي تحتجز مياه الوادي و”تستنزفها” فتحرم السافلة من التدفق الطبيعي، لدرجة أن البعض ذهب إلى حد تجريم إنشاء محطات الضخ والسدود. وطالب بعض الناشطين بإلغاء إنجاز مشاريع سدود جديدة مبرمجة في المنطقة وبعيدا عنها، مخافة أن يتفاقم الوضع، بل نادوا بضرورة إطلاق تفريغات دائمة لضمان صبيب “إيكولوجي” خدمة لحماية المصب وملحقاته باعتباره موقعا مصنفا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية، بل لحماية “الذراع الميت” لرفع معاناته من انغلاقه وتراجع مائه، بتزويده بالماء بشكل مستمر، وكأنه كائن ينبغي إبقاؤه بالضرورة على قيد الحياة مهما كلف من ثمن.

⦁ هل جف وادي ملوية فعلا كما ادعى البعض، وما سبب التملح الطارئ؟

ورد في بعض التقارير أن الجفاف هو سبب “عدم تمكن جريان ملوية من الوصول إلى مصبه في البحر المتوسط”، إذ “لأول مرة في تاريخه، بات نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب، عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط بعدما جفّت مياهه”. لكن يبقى هذا الادعاء مثيرا للنقاش، بل غير صحيح لعدة أسباب وجب توضيحها.

صحيح أن الواردات المائية نحو المصب تقلصت، لكن ليس لدرجة انقطاع الجريان كما توحي العبارات. ومن خلال عمل ميداني استهدف عددا من القياسات (قمنا بها يوم الأحد 28 نونبر 2021)، بلغت الملوحة 17 غرام في الليتر (غ/ل) تحت جسر الطريق الوطنية 16 (وليس فقط 7 غرامات كما ذكر البعض) وهو مكان يبعد عن المصب بثلاثة كيلومترات، مع العلم أن ملوحة ماء البحر أصلا لا تقل عن 35 غرام في اللتر، مما يشير إلى وجود الماء النهري في المجرى بكمية لا يستهان بها وقد امتزج بها ماء غير قليل مما جلب من البحر.

من الطبيعي أن يحدث هذا التسرب لأن مستوى قاع المجرى (في الخور) يقع تحت مستوى سطح البحر لمسافة تفوق 12 كيلومترا من المصب، لبلوغه مستوى القاعدة الناجم عن تطور التعرية عبر ملايين السنين. ومن الممكن أن يحدث ذلك مع المد البحري اليومي المتأرجح مع الجزر في حالة شح المياه (البراض). وقد يحدث هذا التملح أيضا بسبب مد استثنائي لظروف طقسية متطرفة أو لأسباب جيودينامية نادرة الحدوث، كما أن تملحا طفيفا قد يأتي مما يمج في الوادي من تسربات مياه السقي في الأراضي المجاورة، لكن دون أدنى تأثير سلبي كبير ومستديم.

بما أن العوارض الطقسية والجيودينامية نادرة ومحدودة جدا من حيث حدتُها وترددها على الساحل المتوسطي حيث يصب ملوية، يبدو أن سبب تسرب مياه البحر عبر مجرى ملوية ينحصر في انخفاض منسوبه المائي، والذي يتوقف على عاملين مفترضين اثنين وهما الصبيب والضخ. إن استيضاح الأمر في هذا الشأن يتطلب الحسم في الدور المحتمل لكل منهما.

في غياب أي إمكانية للتحكم في التدفق في سافلة السد خارج صمام تصريف الحقينة، فإن واقعة ملوية ناتجة حتما عن الضخ المفرط في المجرى بين السد والمصب، حيث يتلقى الوادي كميات لا يستهان بها من مياه الأمطار وذوبان الثلوج والانبثاقات الكثيرة، إلى جانب تسربات مياه السقي العائدة طبيعيا إلى قعر الوادي، كما أن وادي ملوية يصرف الفرشة الجوفية التي يخترقها، ومن البديهي إذن أن هذا الواقع يستبعد أي مصدر آخر غير البحر للتملح الحاصل.

وينبغي الوقوف في هذا الصدد على حقيقة ساطعة وهي أن معظم المياه المنحدرة من سفوح جبال بني يزناسن وسُلاّنها وكذلك الواجهة الجنوبية الشرقية لجبال كبدانة، تتجه إلى وادي ملوية في سافلة آخر سد وهو مشرع حمادي، لتوفر له صبيبا محترما لا تستقبله أي حقينة في غياب سدود، وهو صبيب يذهب هدرا إذا لم يعبأ للاستعمال، إذ يفوق المتطلبات البيئية، مما يبرئ البنية التجهيزية المائية للسدود من أي تأثير سلبي في ضمان توازن واستقرار المكونات البيئية ومواردها المائية العذبة للخور والمصب وملحقاته، كما أن فترة الجفاف المَعيشة حاليا لا يمكنها أن تتسبب في عجز قادر على جلب ماء البحر، مهما طال أمدها، لأن التزود الجوفي لمجرى ملوية لا يمكن أن يتوقف في سافلة سد مشرع حمادي لأي سبب من الأسباب، عدا العتبات المنجزة لإقامة محطات للضخ، والتي لا تحجز كل الماء مثل السدود، وإنما تقوم بتجميعه من أجل تحويله نحو قنوات الصرف بواسطة المضخات، علما بأن الفائض يستمر في التدفق نحو السافلة وبفضله توجد زراعات كثيرة فوق الضفاف اعتمادا على الضخ الحر. أما تفسير ما حدث من عجز مائي بتغير مناخي مزعوم، فليس سوى مزايدة فارغة، تنم عن جهل بالموضوع وملابساته، وإن يبقى للجفاف دور نسبي وغير مباشر فيما حدث، يتجلى في الدفع نحو الضخ المُجهِد لدرجة الخصاص، وهذا واقع عادي يرتبط جزئيا بالجفاف المزمن، وفي غير علاقة بأي تغير للمناخ، سيما أن السدود تجسد القطيعة بين العالية وبين السافلة.

⦁ حقيقة الضخ المفرط ودوره في أزمة المصب

باستبعاد الجفاف والسدود من أي دور سلبي من شأنه أن يسبب عجزا مائيا قادرا على جلب ماء البحر، تتجه الفرضية نحو الضخ المفرط الممارس في سافلة سد مشرع حمادي. إن الضخ الذي يتم بكميات تفوق الواردات الاعتيادية من الينابيع والسيلان الجوفي والسطحي هو المتسبب في عجز مفاجئ في أقصى السافلة حيث المنعطفات طليقة في سهل يتوفر على أراض قابلة للسقي، تنتشر فوقها المزارع والمغارس التي استثمر معظمها أو توسع حديثا حول ضفتي الوادي، بينما لا يسجل أي إجهاد في العالية حيث المنعطفات حبيسة تخترق منطقة متضرسة وصخرية (عالية مشرع الصفصاف) لا توفر أي مؤهلات طبوغرافية لزراعة مسقية تعتمد الضخ، بينما طبيعتها النفيذة تنظم تصريفا جوفيا يزود الوادي بشكل دائم.

تنشط عمليات الضخ في مجرى وادي ملوية في سافلة سد مشرع حمادي على نطاق واسع في نقط عديدة غير خاضعة لأي مراقبة، بينما يتم الضخ المراقَب في محطتين رئيستين وهما محطة أولاد ستّوت ومحطة مولاي علي، تحت تدبير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، لتأمين صبيب إضافي لدعم قناتي الري المنحدرة من سد مشرع حمادي. وتعتمد كل من المحطتين على عتبة تم تشييدها لحجز الماء الموجه للضخ، تزود إحداهما الضفة اليمنى، بينما تزود الأخرى الضفة اليسرى. وقد أنجزت المحطتان أساسا لتعبئة ما أمكن من الصبيب الذي يوفره المجرى الرئيس المدعوم من روافده، بدل أن يضيع هدرا نحو البحر المتوسط، مما يجعل وظيفتهما محمودة ومجدية للغاية. ووجود العتبة في المحطات يجعل الضخ فيهما خارج أي إفراط، لأنه لا يمكن أن يشمل سوى جزءا مما يرِد من العالية، كما أن العتبة تعني القطيعة مع مستوى البحر، مما ينفي أي إسهام للضخ المراقب بالمحطتين الرئيستين في إمكانية جلب ماء البحر. وبالنظر إلى مواقع العتبات التي تم جردها وعددها أربع، يتضح أن صبيبا لا يستهان به يبقى مضمونا في السافلة، إذ تقع آخر عتبات الضخ على مسافة 27 كلم من المصب، بينما تقع أخرى على بعد 32 كلم، وتقع محطة أولاد ستوت على مسافة لا تقل عن 70 كلم من المصب، أما محطة مولاي علي فتبعد عن المصب بما لا يقل عن 65 كلم.

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد هو أن عمليات الضخ التي يباشرها فلاحو جوار الوادي عشوائية وغير خاضعة لأي ضبط، إذ يتعذر كبح تزايد وتيرتها والتحكم فيها من قبل السلطات المعنية، ولاسيما مع استفحال الجفاف، وهي الوضعية السائدة حاليا. هكذا يتضح أن العامل الرئيس الذي يكمن وراء العجز المائي هو الضخ المبالغ فيه وليس الجفاف، ويعد ضغطا واستنزافا للواردات المائية العذبة في مستوى القاعدة (الخور estuaire)، مما يخل بالتوازن البيئي بسبب التملح القادم من البحر. والغريب في الأمر أن بعض المنابر والأطراف قدمت عددا من الفلاحين بصفتهم متضررين، بينما ليسوا سوى ضحايا لما عملت أيديهم، ولو بشكل جزئي، حيث أن تشغيل محطة أولاد ستوت في الربيع الماضي قد يشكل الجزء الباقي في المعادلة، ولاسيما تحت وطأة الجفاف المستفحل منذ السنة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الضخ في تنامٍ مطرد أملته الاستثمارات المتزايدة وحيثيات تمويلها وتحفيزها ودعمها. وخلاصة القول إذن هي أن استغلال الماء أصبح جائرا في حق التوازنات البيئية ومهددا لاستدامة الأنشطة الزراعية الجديدة المعتمدة على مياه الضخ بدل مياه قنوات الري القادمة من السد.

يستنتج من هذا التحليل أن أقصى سافلة وادي ملوية ليس في حاجة إلى ما تحتجزه السدود من مياه لضمان استمرارية التدفق نحو البحر، بل يتضح علاوة على ذلك أن عتبات محطات الضخ لا تحرم منطقة الخور من التزود الدائم بالماء بحكم المسافة التي تفصلها عن المصب، وبحكم وفرة الينابيع والروافد التي توفر واردات مائية لا يستهان بها. وهكذا يصبح طرح موضوع “الصبيب البيئي” غير ذي شأن بالنسبة لتجهيزات الهندسة المائية، إلا أن هذا لا ينفي تراجع هذا الصبيب، لكن لسبب آخر، لا يخرج من دائرة ما يمارس من ضخ في سافلة العتبات، وخاصة في مقطع مستوى القاعدة الممتد على مسافة تفوق عشر كيلومترات. إن الضخ المفرط في سافلة المضخات الرسمية في هذا المقطع هو العامل الوحيد الذي له القدرة على جلب ماء البحر، وهو ما حدث بالذات خلال الموسم الحالي. وبالإمكان تجاوز مشكل ملوحة الماء بمجرد حدوث امتطاحات مع عودة الأحداث المطرية الكافية لدفع الماء المالح نحو البحر، غير أن أثر التملح الذي يطول المكونات الحيوية قد لا ينمحي بسرعة. ولتفادي حدوث مثل هذه الكوارث البيئية، ينبغي ضبط عمليات الضخ العشوائي الذي يمارسه الفلاحون دون حسيب أو رقيب، بعيدا عن أي تجريم لمنشآت البنية التجهيزية للهندسة المائية، وخاصة منها السدود ومحطات الضخ الرسمية التي يتوقف تشغيلها على توفر الماء على مستوى العتبات، وبعيدا عن أي تبخيس للمجهودات الإستراتيجية التي تروم تعبئة المزيد من الموارد المائية المتاحة لتفادي هدرها.

⦁ الخاصيات الطبيعية ودينامية منطقة مصب ملوية

يعتبر ملوية من أهم الأنهار المغربية وليس أكبرها سوى من حيث مساحة حوض تصريفه، إذ يكبره وادي درعة طولا. أما من حيث متوسط الصبيب السنوي فيفوق قليلا ثلث صبيب نهر سبو وأقل حتى من نصف صبيب نهر أم الربيع. ومن حيث جريانه فهو أقرب إلى الواد من النهر، إذ يتميز بشدة عدم الانتظام وبصبيب أدنى ضعيف جدا، على الأقل في بعض المقاطع، رغم منابعه المنحدرة من جبال الأطلس المتوسط والكبير والتي تعتبر قلعة تتزود منها أقوى الأنهار المغربية وأكثرها انتظاما (سبو وأم الربيع، التي هي أنهار حقيقية)، لأنه يصرف حوضا نهريا شاسعا تهيمن عليه قحولة المناخ وكثرة التبخر ويتردد فيه الجفاف بحدة. وإذ لا يتسع المقام هنا سوى لما يتصل بالأزمة التي أثارت ضجيجا، وجب الاقتصار على خاصيات منطقة المصب وخاصة منها الخور، وما يحيط بها من ملابسات وجدل.

منذ أزيد من نصف قرن، لم يعد الجريان القوي يبلغ المصب إلا نادرا، إثر بناء سدّي مشرع حمادي ومشرع كليلة (محمد الخامس)، إذ لا يتم اللجوء إلى التفريغ الجزئي إلا في حالة الامتطاحات الاستثنائية النادرة، درءا لخطورة الضغط القوي على الحقينة أو بهدف التصريف الحتمي للفائض المائي. لكن خلال العقدين الأخيرين لم يعد هناك مجال للتفريغ بعد بناء سدين كبيرين وهما الغراس على وادي زا، أكبر روافد ملوية، وسد سيدي سعيد قرب ميدلت (وقد حملا معا اسم الحسن الثاني على التوالي). من الطبيعي أن يحدث تراجع الواردات المائية بعض الآثار في منطقة المصب، يمكن تلخيصها في تقلص الحمولة الصلبة وهيمنة دينامية أمواج البحر على سيرورة تشكيل الساحل. وهكذا برز عارض رملي في المصب، يقلص من عرض منفذ المياه نحو البحر المتوسط وقد يغلقه أحيانا، حيث تردد عنوان مثير على الكثير من الألسن والمنابر ” بات نهر ملوية عاجزا عن بلوغ مصبه لأول مرة في تاريخه”، بل أردفت بعض التعليقات “التغيرات المناخية مرت من هناك”، فيما اقتصر البعض على ربط الحدث بالجفاف أو بالاستعمال المفرط للمياه بإقحام حتى محطات الضخ الرسمية والتي صرفت مبالغ مالية كبيرة لإنجازها، أو بعدم كفاية ما تجود به السدود من تفريغات غير منتظمة، رغم بعدها عن المصب.

من البديهي أن تظهر العوارض الرملية في المصب أثناء هدوء الدينامية النهرية بسبب نقص ظرفي للواردات المائية، لكنها تبقى حدثا عابرا، إذ يختفي مع كل امتطاح كاف. وحتى مع عودة الجريان نحو الفرع المهجور، وليس “الذراع الميت”، لن يكون الأمر إلا طبيعيا، فهو ميت وما هو بميت، إذ يبقى احتمال إحيائه واردا، حتى ضمن الحركية الطبيعية للمنعطفات، وليس فقط بتدخل بشري. أما السعي إلى إحيائه لدواع بيئية فيبقى عملية غير ممكنة في كل الحالات، على الأقل لأعذار اقتصادية تتبنى الأولويات في توجيه الواردات المائية.

⦁ مشروع سد مشرع الصفصاف: بين الجدوى وبين التحفظات البيئوية

تعتبر السدود بمثابة مشاريع استراتيجية وضرورية، ليس في المناطق القاحلة فقط، وإنما في كل الأوساط المناخية، لما لها من فوائد جمة على مختلف المستويات. فسدود ملوية وروافده تنظم الجريان للتخفيف من تعرية الضفاف تحت الامتطاحات، وتوزع التصريف وفقا للحاجات وتخزن المياه للتزود خلال فترات الجفاف، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهربائية بالنسبة لبعض منها. وبالرغم من بعض النواقص التي واكبت سياسة السدود على المستوى البيئي، وخاصة ضعف الاستباق في حماية الأحواض النهرية من التدهور، فإنها برهنت على دورها في مواجهة الخصاص وضمان الأمن المائي ودرء الإجهاد على مستوى المياه الجوفية.

إن توجيه أصابع الاتهام في معاناة مصب ملوية من قبل البعض إلى السدود ورفض تشييد المزيد منها لا يعتبر تبخيسا للمشاريع الحيوية الاستراتيجية التي تنجزها الدولة فحسب، وإنما يعكس أيضا جهلا مزدوجا، يشمل وجاهة الوظائف التي تقوم بها، وجغرافية المنطقة من حيث أبعادها الشمولية ضمن رؤية علمية وواقعية رصينة ومندمجة لحركية منظوماتها البيئية، في تناغم مع متطلبات التنمية. إن هذه السدود لم تحرم أحدًا من ماء السقي، بل وفرت الماء لسقي عشرات الآلاف من الهكتارات، فضلا عن توفير الماء الشروب لمئات الآلاف من سكان المدن والبوادي، وتزويد قطاعات أخرى منتجة بالماء، وعلى رأسها القطاعان الصناعي والسياحي.

ويتذرع آخرون في انتقادهم لما يعرف بسياسة السدود، بدورها السلبي بتقليص الحمولة الصلبة التي تصل إلى المصب، مما يخلق اختلالا في التوازنات المرفودينامية للساحل المتوسطي الشرقي. لكن هناك واقع ينبغي استيعابه، وهو عدم وجود أي منطق ملزم بإيقاف تعرية السواحل، إذ هي حركية طبيعية لتحقيق التوازن بين البحر وبين القارة. وإذ يترتب عن بناء السدود تنشيط للتعرية في مصب الأنهار التي تبنى سدود في أحواضها، بسبب تناقص الصبيب الصلب (الحمولة الإرسابية)، فإن الاختلال الناتج سرعان ما ينتهي بتحقيق توازن جديد بالتفاعل مع المستجدات، ولو أن الأمر قد يتطلب بعض الوقت. وهذا ما يخضع له حاليا مصب ملوية ومنذ عدة عقود إثر بناء السدود. ليس من الحكامة في شيء أن يتم إلغاء السدود بدعوى المحافظة على الاستقرار (المزعوم) لمنطقة المصب، ذلك أن أي استقرار لا يكون إلا ظرفيا، بحكم التغير المستمر لدينامية الأمواج، بما فيها الاستثنائية، من ناحية، إلى جانب تذبذب صبيب الجريان النهري، فضلا عن التذبذب المستمر لمستوى سطح البحر، من ناحية أخرى. فالموضع الذي بنيت فوقه مدينة السعيدية ليس سوى شاطئا قديما هجره البحر الذي كانت أمواجه تلتطم بجرف أولاد منصور.

وهناك حقيقة أخرى وهي أن الرواسب لم تنقطع كليا بحكم وجود عدد من الروافد الهامة في سافلة آخر سد (مشرع حمادي)، ومنها وادي الشراعة المعروف بفيضاناته التي تخلف في بعض الأحيان أضرارا بالغة لعدة أحياء حضرية بمدينة بركان. وتوفر هذه الروافد قسطا وفيرا من واردات الحَمولة الصلبة لمصب ملوية، تماما مثلما تزوده بالمياه، مما يُبعد أي عجز حاد في الغِرْيَن.

أثير كذلك جدل بخصوص مشروع تشييد سد جديد بموضع مشرع الصفصاف، حيث يعارضه البعض ويتخوفون من إنجازه، زاعمين أن من شأنه أن يقلص ما يعتبرونه صبيبا بيئيا، بينما هذا الادعاء يجانب الصواب. فموضع هذا السد يبعد عن المصب بأزيد من 60 كلم، حيث تتلقى سافلته العديد من الواردات المائية عبر الروافد التي تصرف مساحات شاسعة، ضمنها جبال تحصل على تساقطات وفيرة وتنظم تصريفها الجوفي بمكوناتها الصخرية النفيذة. وإضافة إلى هذا، ستكون لسد مشرع الصفصاف فوائد كثيرة، يجدر ذكر أهمها على مستوى الموارد المائية، حيث سيسهم في تعبئة المزيد من المياه التي تذهب هدرا إلى البحر أثناء الامتطاحات الكبيرة، كما أنه سوف يشكل خزانا كبيرا يدعم سدي العالية (مشرع حمادي ومحمد الخامس) اللذان يعانيان من التوحل المتقدم. ومن جانب آخر، من المفترض أن توفر هذه الحقينة الجديدة موارد مائية لفائدة المزارعين الذين يواجهون الخصاص المائي في السافلة حيث يضطرون إلى الضخ العشوائي المفرط الذي يصبح جائرا تحت وطأة الجفاف، علما بأن توقف هذا الإجهاد سوف يسهم في تفادي كوارث التملح القادمة من تسلل ماء البحر.

⦁ خلاصة

لقد ذهب بعض المتحدثين في موضوع الكارثة البيئية لمصب ملوية إلى حد تجريم بناء السدود، متهما إياها بـاستنزاف مياه النهر، لكن الواقع يأبى إلا أن يفند هذه الفرضية التي تنم عن غض الطرف عن إيجابيات هذه المنشآت وتجاهل لوظائفها المتعددة، التنموية والبيئية والاستراتيجية، وما توفره من خدمات لضمان الأمن المائي ومن خلاله الأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي. فالواقع المَعيش والرؤى الاستشرافية تحفز على المزيد من مشاريع تعبئة المياه، لتقليص الهدر إلى أدنى المستويات، حيث لا زات هناك مواضع ملائمة لبناء سدود وعتبات في سافلة سد مشرع حمادي، تمكن من احتجاز مياه امتطاحات مجموعة من الروافد وعلى رأسها حوض وادي الشراعة، والتي تضيع هدرا بوصولها إلى البحر دون الاستفادة منها. فصحيح أن “الصبيب البيئي” قد يتقلص أحيانا، لكن ليس بسبب المنشآت المائية، وإنما بسبب الضخ الجائر في مقطع الخور، والذي يمكن تفاديه بحجز المزيد من المياه بهذه المنشآت قصد توزيعه بشكل منظم. أما عن الرؤية الاستشرافية، فدون الدخول في جدل بشأنها، فينبغي أن تصب في ترشيد الاستهلاك وتحسين الاستعمال، علما بأن الحاجات المستقبلية كما وكيفا ستفوق الوفرة حتما مع النمو الديمغرافي والتنمية الترابية، مما قد يستدعي اللجوء إلى مشاريع استباقية مثل إنجاز محطات لتحلية ماء البحر وترشيد الاستهلاك المائي وتحقيق نجاعته. أما ما تقدمه سيناريوهات التنبؤات بمستقبل الماء من خلال نمذجة “التغيرات المناخية” فلا تخلو من تهويل ولا يمكن الاعتداد بها، لكونها بناءات نظرية تفتقر إلى المصداقية، إذ لا أحد يستطيع البرهنة على مدى صحتها، لأن المناخ في تقلب مستمر دائما وأبدا، وما على المجتمعات البشرية إلا التكيف مع عوارضه التي تجسدها الأحداث المتطرفة، كما أن التقلبات المناخية الجارية لا يستشف منها منحى متجانسا وقابلا للتعميم، فضلا عن كون العلاقة بين درجة الحرارة وبين درجة رطوبة المناخ معقدة، حيث الاحترار المناخي ليس مرادفا للإقحال ولا لتفاقم تردد الجفاف كما يشاع.

قد يتفهم المرء التهويل بحدوث اضطرابات ظرفية أو دورية في وفرة الماء العذب وتملحه الطارئ في منطقة المصب بسبب الضخ العشوائي، لكن إعلان الحرب على المنشآت المائية يبدو موقفا لا مبرر له، والمطالبة بصبيب بيئي ينطلق من السدود تبقى مسعى لا مسوغ له، ليبقى المطلب الوجيه هو ترشيد استغلال الماء وتحسين أداء استعماله بأساليب محافظة، من أجل اقتصاد كمي في استهلاكه. كما أن رفض بناء سدود جديدة أو التخوف منها لا ينبني على أي أساس، ويتنافى مع الحكامة الجيدة التي ينبغي أن تهدف إلى إحداث مزيد من المنجزات الاستراتيجية لفائدة التنمية. وتشييد المزيد من السدود في أي مكان ملائم لا يمكن إلا أن يعزز تعبئة الموارد المائية وتلبية الحاجات الآنية والمستقبلية، وتجنب هدرها، فضلا عن دور هذه المنشآت في تنظيم التصريف والتخفيف من تعرية الضفاف النهرية درءا للمزيد من التوحل الذي تسهم فيه بقوة، إلى جانب توفير الماء بشكل نظامي للفلاحين الذين يلجؤون إلى الضخ العشوائي الجائر في المقطع السفلي لوادي ملوية، مما سينعكس إيجابا على ضمان التدفق الطبيعي للصبيب البيئي المتضرر.

———————————————

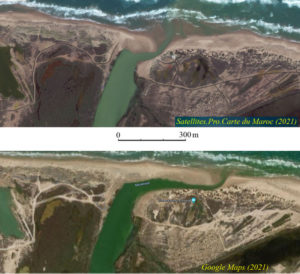

مرفقات: صور (أسفله)

مصب وادي ملوية (2019)

أوضاع المصب وتغيراتها اعتيادية وعادية، وقد تكون دورية، بالرغم من تعرية طفيفة تراجع بموجبها خط الساحل قليلا خلال العقود القليلة الأخيرة بحثا عن توازن جديد إثر تشييد السدود التي تحتجز المياه وحمولتها الصلبة. ومن الطبيعي أن يتأرجح منفذ النهر إلى البحر بين أفعال كل من الواردات المائية النهرية والمد والجزر والأمواج، ليتسع تارة ويضيق أو ينغلق تارة أخرى، دون أن تعتبر أيّا من هذه الحالات استثناء. أما عودة الجريان إلى الفروع المهجورة فتعتبر حالات استثنائية تسببها امتطاحات متطرفة نادرة.

تتسم مصبات الأنهار القوية عادة بوجود مناقعَ وفروعٍ مهجورة، (وليست “أذرعا ميتة” في ترجمة غير دقيقة)، إذ يتردد عليها الجريان الاستثنائي من حين لآخر، بينما قد تجف أيضا تماما، وكل ذلك لأسباب طبيعية محضة. وبالرغم من تدخلات التهيئة، لا زالت بصمات الكثير من الفروع المهجورة لمنعطفات قديمة بادية للمختص، في هيئة تقوسات يرسمها لون الترَب. ويظهر في الصورة الجوية الخور الذي لا ينقطع فيه الماء مهما كان الأمر، وإن تطلب ذلك تسلل ماء البحر.